神舟十六号博士乘组圆满完成任务,安全返回东风着陆场

据央视消息,2023年10月31日8点10分,神舟十六号飞行机组(景海鹏、朱杨柱、桂海超)成功返回地面并安全降落在东风起降场,圆满完成任务。由于三名航天员均获得博士学位,神舟十六号飞行机组也被亲切地称为“博士机组”。

从2023年5月30日神舟十六号飞船与空间站成功对接算起,到2023年10月31日神舟十六号载人飞船返回地面,神舟十六号航天员机组人员在空间站总装中的生活一直持续着总共五个月。

返回前一天,北京时间2023年10月30日20时37分,神舟十六号载人飞船与空间站总成成功分离。

分离前,神舟十六号航天员组和神舟十七号航天员组进行了工作交接,完成了在轨工作经验交流、上行物资和下行样品的转移和安装。

分离后,神舟十六号航天员手持高清相机绕飞船飞行,完成了以地球为背景的空间站拼装全景拍摄。

神舟十六号飞行人员在空间站上做了哪些工作?

对于神舟十六号任务在空间科学实验方面取得的成绩,10月25日,中国载人航天工程项目新闻发言人、载人航天工程办公室副主任林锡强介绍,神舟十六号任务是首次载人飞行任务我国载人航天工程进入空间站应用研制阶段后。在航天员和地面科技人员的密切配合下,航天应用项目按计划稳定进行。进一步推进,共开展航天医学、生命生态学、生物技术、材料学、流体物理、流体力学、航天技术等空间实验(实验)70项和人因工程技术研究8项,取得了大量的实验数据。还有一些实验样品将随神舟十六号飞船下降。部分项目已取得阶段性应用成果。空间站作为国家空间实验室的综合效益正在逐步显现。

据悉,本次任务期间,他们还顺利完成了航天员出舱活动、“天宫课堂”太空讲座、多次有效载荷出舱,并配合完成了天舟五号货运飞船的分离和撤离。

神舟十六号飞船返回的是哪一部分?

我们知道,神舟十六号飞船采用三舱结构,由轨道舱、返回舱和推进舱组成。只有载人返回舱最终能够返回地面,而轨道舱和推进舱最终都会落入地球大气层并被摧毁。下面我们来回顾一下各个舱室的作用。

注:神舟载人飞船结构(艺术图)。

轨道舱是一个圆柱体,总长2.8米,最大直径2.27米。一端连接返回舱,另一端连接空间对接机构。轨道舱集工作、吃饭、睡眠、清洁等多种功能于一体。

返回舱呈钟形,并有一个与轨道舱连通的舱口。返回舱是航天器的指挥控制中心。它长2米,直径2.4米。在起飞、上升和返回阶段,它有可容纳三名宇航员的斜躺座椅。

推进舱呈圆柱形,长3米,直径2.5米,底部直径2.8米。它包含推进系统的发动机和推进剂,为航天器提供调整姿态、轨道和制动减速所需的动力,以及电源和环境。控制和通讯系统设备的一部分。

神舟十六号飞船是如何返回地面的?您经历过哪些挑战?

我们知道,神舟十六号飞船和空间站正在接近400公里高的轨道上运行,以每秒近8公里的速度运行。航天器具有巨大的势能和动能。想要平稳着陆,就需要消耗掉这些能量。分散。消散能量的方法就是不断地以各种方式“刹车”。

第一刹车

首先,神舟十六号飞船翻转90度丢弃轨道舱,然后继续翻转90度让推进舱的发动机向前冲。随后发动机点火并向后推,使航天器脱离轨道并返回地球轨道。航天器仍然没有动力。该状态在地球引力的影响下处于自由落体状态。

图例:返回舱与推进舱分离(艺术图片)

当距离地面140公里时,飞船丢弃推进模块。此时飞船内只剩下返回舱了。

第二刹车

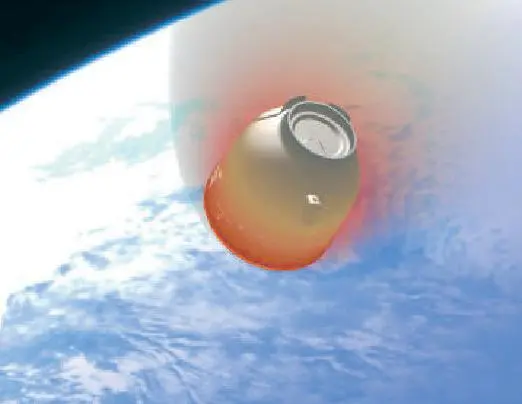

图例:返回舱重新进入大气层(艺术图)

当距离地面100公里时,返回舱开始进入大气层。返回舱高速进入大气层后,强烈压缩前方的空气,导致温度急剧上升,最高可达2000度左右。换句话说,返回舱被一层高温等离子体包围。等离子体有一个特性,可以屏蔽电磁波,形成所谓的“黑色屏障”区域,使返回舱和地面控制人员无法进行通讯。这种情况可能会持续几分钟。

当距离地面四十公里时,黑色屏障消失,返回舱重新与地面接触。

第三次刹车

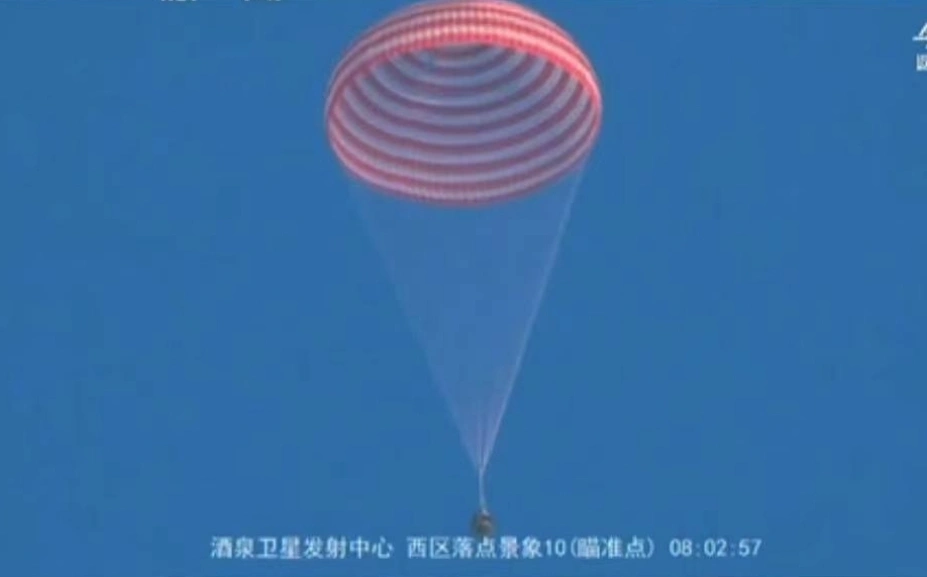

离地10公里时,依次打开减速伞和主降落伞。减速伞可以将返回舱的速度降低到每秒60米,主降落伞可以将返回舱的速度降低到每秒3米!

第四刹车

当距离地面仅1米时,返回舱底部的反推力发动机瞬间点火,最终抵消最后一点速度,返回舱完成太空之旅。

宇航员返回地球后需要隔离吗?

是的!需要医学隔离。数据显示,宇航员需要进行身体恢复,一般分为三个阶段:医学隔离期、医学疗养期和恢复疗养期。

医学隔离期约为14天。在宇航员公寓,宇航员适应地球重力环境,改善心血管系统和支持运动器官的功能,提高直立耐力,消除飞行后的疲劳。

医疗康复期为20至30天。宇航员将住在天气好、空气好的疗养院,在继续康复的同时逐渐增加活动量。

恢复期约为3个月。在此期间,宇航员的各项生理参数必须恢复到飞行前的状态。 3个月后,如果航天员身体状况良好,就可以开始正常的日常训练。

神舟十六号太空讲座精彩回顾

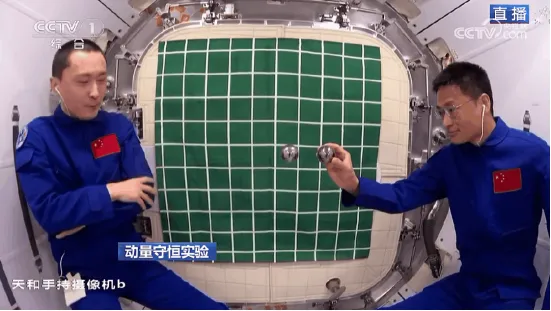

与太空科研实验相比,每一个“天宫课堂”最受公众关注。 2023年9月21日,“天宫课堂”第四节课开始了。神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海超为全国青少年上科普太空科普课。这是中国航天员首次在舱内进行蒙天班实验。

图注:航天员桂海超正在演示陀螺仪角动量守恒实验。

图例:航天员朱仰柱和桂海超正在演示动量守恒实验。

图例:航天员桂海潮和朱杨柱正在演示水的表面张力实验。

在约48分钟的讲座中,神舟十六号航天员景海鹏、朱阳柱、桂海超生动地介绍了空间站蒙天实验舱的工作和生活场景,并演示了球形火焰实验,精彩的“乒乓球”实验中,进行了动量守恒实验和陀螺仪实验,生动地讲解了实验背后的科学原理。教学期间,航天员通过视频通话与地面师生进行实时互动交流。

5.接下来还有哪些太空任务值得关注?

目前,中国空间站已进入长期载人存在模式。按照通常的节奏,平均每年发射两艘货运飞船和两艘载人飞船,其中货运飞船在文昌发射,载人飞船在酒泉发射。不过,由于天舟货运飞船运力的增加,未来天舟货运飞船的发射频率将会减少。

中国第一架太空望远镜预计将于2025年发射,与中国空间站组成“飞行伴侣”。届时,长征五号B运载火箭将在文昌进行发射。感兴趣的朋友请关注官方公布时间,不要错过现场观看发布会的机会。