魏晋南北朝茶文化起源:从神农到西汉的饮茶历史演变

01

魏晋南北朝时喝茶是“胡辣汤”

据说,中国茶的历史始于神农时期。战国时期《尔雅》就有关于茶的记载。 《石目》一文讲“椠,苦茶”和“土”古音。正是查。

然而,中国茶历史的真正起源仍然存在分歧和争议。一般来说,有先秦说、西汉说、三国说。

茶作为一种文化出现在晋北朝。最先喜欢喝茶的人,大多是文人雅士。

西汉时期,饮茶之风逐渐兴起。学者王褒在《通曰》中写道:“煮茶工具俱全”、“武阳买茶”。同时,马王堆汉墓出土的一个竹篮,其标签上写有“槚笥”二字,是一种茶具。西汉又将产茶的县命名为“茶陵”,即湖南茶陵之意。

但到了秦汉时期,茶已不再是普通百姓的日常饮品,而是因其药用功效而更多地出现在人们的床头。

东汉华佗所著的《食经》中有“苦茶久食益心”的说法,记载了茶的药用价值。这与可口可乐类似。可口可乐最初是作为治疗头痛的药物出现的,后来演变为饮料。

后来,煎茶的雏形,即粥茶,出现在民间。据三国时期魏国张继所著《广雅》记载,四川人采摘某些树叶,将老叶做成饼状,然后在上面涂上浓稠的米浆。饮用时,先用米水浸泡,然后用无焰炭火烤干变红,然后捣成粉末放入瓷壶中,倒入沸水即可饮用。有些还添加洋葱、生姜和橙子来缓和苦味。

这种茶和我们现在喝的茶不一样。它更像是一碗辣汤。喜欢的人会觉得酸酸爽口,不喜欢的人会觉得难以下咽。唐代茶圣陆羽对这种“辣汤”颇有微词:“用葱、姜、枣、橘皮、山茱萸、薄荷等煮沸数百次。让它变得光滑或煮沸以去除泡沫,这就像把水倒进沟里一样!” ”

六朝时期,粥、茶成为南方人流行的饮品。吴王孙浩在宴会上常常以茶代酒。桓温在宴会上也用茶来表现自己的节俭。不过,说到粥和茶,北方的客人实在是接受不了。他们一般以“奶酪奴隶”的身份喝奶饮料和奶茶。

▽

02

唐代的泡茶方法

唐朝时期,中国人开始用煎茶方法喝茶。由于制茶方法的出现,饮茶之风盛行于大江南北。 “开元至天宝间,曾有少许茶,至至德、大理,盛行,建中后盛盛。”唐代中叶以后,茶已进入民间文化,成为民间最流行的饮品。

茶命运的改变,要归功于茶圣陆羽。 “自陆羽诞生于世,人们便懂得了春茶”。陆羽着有《茶经》三卷,详细论述了茶道。他主张喝用碎茶饼制成的茶,茶饼应有米粒大小。首先,泡茶前先将茶叶炒熟,用高温“捧着逼火”,并经常翻动“回正”,否则会“受热不均”,烤饼。直到看起来像“虾背”时时间适中。炒茶要趁热包裹,以免香气散失,饼茶冷却后磨成细粉。

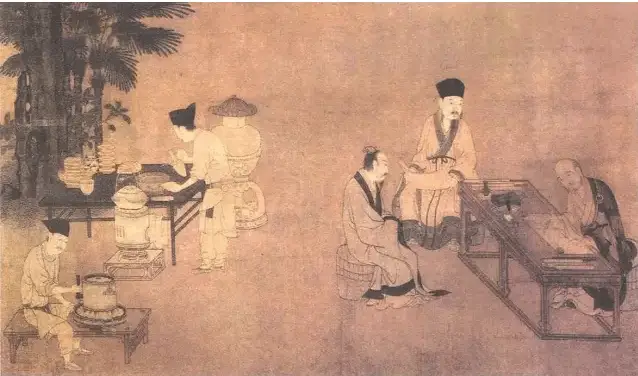

古人泡茶

同时,将新鲜的山水水放入茶锅中煮沸。当水出现“鱼眼”气泡和“微微发出声音”时,即“初沸”时,加入适量食盐调味,除去表面浮水、片状或有异味的水份。看起来像一层“黑云母”的水膜,否则“喝了味道就不对”。

然后继续煮至水边的气泡如“涌泉带珠”,即“二沸”时,先在锅内舀出一瓢水,然后用竹锅盛出。搅拌沸水,同时加入磨碎的茶粉。

锅内煮出的茶汤气泡如“鼓浪”,即在“三沸”时,加入“二沸”时舀出的一瓢水,暂时停止沸腾,以“养花”。 ”。现在茶汤已经煮好了,可以舀出来喝了。

为什么《茶经》的出版标志着中国茶道的诞生?因为煎茶方法形成了茶道中最早的艺术饮品。泡茶时,除了注意“火候”外,还需要注意“汤温”适宜。辨别喝汤的时间,一是看水沸腾时气泡的数量和大小,二是听水沸腾的声音。

《茶经》

水必须烧开,但不能太老,否则会破坏细泉水中所含的有益成分。用这种“老汤”泡茶,茶汤颜色不鲜艳,味道不醇厚,有沉闷感。对于一些高档绿茶来说,更重要的是避免用太热的水泡茶。过热会使娇嫩的茶芽煮过头,破坏茶中的有益成分,不利于饮茶卫生。

但温度太低的水泡茶会导致茶变得太嫩,茶中的各种有效成分不能快速、完全地浸出。用这种“嫩汤”泡出来的茶,味道淡,色泽差。

陆羽还主张茶宜趁热续饮,因为“重浊下凝,精浮上上”。茶一旦冷了,“即使不喝,精气也会随之耗尽”。另外,喝茶时第一碗舀出的茶汤最好,称为“君涌”,然后依次递减。第四碗、第五碗之后,茶味就没有了。 《红楼梦》中说“一杯是饮料,二杯是解渴,三杯是喝牛”。

陆羽之后,茶煎茶的方法继续得到推广。费文写《茶树》,张有信写《煎茶水记》,温庭筠写《采茶录》,焦然、卢同写茶歌,推波助澜,使中国茶煎茶道更加更受欢迎。成熟的茶艺有五个固定的环节:备器、选水、生火、待汤、练茶。如今,日本煎茶仪式保留了中国煎茶仪式的精髓,并在此基础上进行了创新。

《卖茶人的茶具》中的唐代铜炉

中国茶:宗教与文化史

▽

03

宋代点茶方法

唐朝末年,唐人发明了一种“点茶法”,即用小勺将茶粉分入数碗中,倒入开水,边搅拌边快速搅拌,使茶粉和沸水充分混合。你点的茶汤上面会有一层乳白色的泡沫。泡沫最好是亮白色且持续时间较长。光看泡出来的茶,就可以判断泡茶者的技艺。点茶方法更能衬托出最终茶的特色。另外,倒水时一定要注意水流、水量、滴水点的控制。有很多点可以展示你的技能。

然而,“点茶法”直到宋代才成为主流的饮茶方式。

宋代人们对茶饼尤为重视。他们追求“香甜爽滑”的味道。他们不喜欢茶的苦涩味,认为茶的颜色是“纯白”。为了制作出理想的茶饼,他们在工艺上精益求精。首先挑选原料,只用泉水浸泡茶叶的核心,然后上锅蒸熟,然后用小压榨去水,大压榨去茶汁,这样从而达到颜色洁白、味道香甜;压榨后,将茶放入盆中磨碎。好的茶饼通常需要研磨一天以上。待盆内糊滑细腻后,加入冰片等香料和香米熬成的稀粥,揉成茶饼。 。

南宋·刘松年《恰恰》(局部)

费了九牛二虎之力做出来的茶饼,因为有淀粉,就像牛奶一样。因为掺有香料,所以又甜又香。与以往粥茶法制作的咸汤茶完全不同。

茶道大师制作的茶饼价格堪比学区房。宋仁宗时期,蔡襄的“小龙团”每斤售价二两黄金,极其难买。时人云:“金可得,茶不可得”。宋徽宗时期,郑克文用“银水芽”制作“龙团生雪”。每个蛋糕不仅卖到4万元,还需要抽奖才能限量发售。

当时的人们点茶也很有讲究。首先,将茶饼干燥、捶打,然后用磨茶机磨成细茶粉。磨茶机越小越好。然后将茶粉倒入筛子的茶篮中,筛出细碎的茶粉,放入茶罐中饮用。接下来,先将茶杯加热,避免将开水倒入冷茶杯中降温,影响口感。茶杯加热后,用长柄勺将茶罐中的茶粉舀出放入杯中。倒入少许开水,将茶粉充分混合。然后用长口茶壶盛水泡茶。同时使用筷子、长柄勺或筷子。 (圆竹刷)搅拌均匀。搅拌均匀后,再加水。水的标准是“蟹眼过鱼眼,滋滋作响如风中松”的第一沸水。

南宋刘松年《卢同煮茶图》(局部)

最后一步是混合茶。必须“先搅茶膏,再渐煮沸,以手轻搅,以指悬腕”,做到“自上而下清澈,如发酵锅升面”。疏星明月,光辉灿烂。” ,直到茶面上银光绽放,才算一杯茶已经点好了。

因为点茶的技术非常讲究,所以是一个真正的技术活。因此,宋代富裕自由的人们常常以“斗茶”来检验自己的技艺。规则是多人一起战斗或者两个人互相对抗。两战必胜。斗茶主要考虑茶与水的融合程度。茶被搅拌和旋转。第一个在茶杯上留下痕迹的人就输了。茶汤颜色纯白,比赛时用红茶杯泡茶时最为明显。因此,福建建阳窑生产的红茶杯最受当时人们的喜爱。苏轼、苏辙兄弟喜欢与人斗茶,甚至还写过斗茶诗。

《茶路》

▽

04

元明时期不再注重泡茶方法

元代,随着饮茶群体的扩大,中国人对茶道并不重视。毕竟泡茶太费时间、费精力了。最好将茶叶直接泡在水里喝。从此,中国人将茶叶采摘后晒干,直接用茶壶泡茶。茶叶不再与淀粉或香料混合,也不再做饼或磨成粉末。伴随着茶尾,一系列复杂的茶具,让茶尾消失了。只有装满开水的长口茶瓶,才变成了茶壶,继续被人们使用。

明朝皇帝很喜欢喝茶。洪武时期,朝廷提倡节俭,禁止生产高档茶饼。于是,散茶基本上一统天下。由于大家都泡茶、喝茶,茶壶的工艺也与时俱进。由于紫砂土的透气性适合泡茶,一种新的茶文化开始流行。从此,紫砂在明代兴起,受到上至皇帝下至百姓的喜爱。这种壶还便于携带,深受文人墨客的喜爱。一直流行至今。

从粥茶、煎茶、点茶到泡茶,饮茶方式的微小变化,体现了古代人们生活方式的转变。然而,在现代社会,很多人仍然坚持煎茶、点茶等古老的饮茶方式。

元墓壁画:茶道图片

《中国名茶的饮茶乐趣》

▽

05

结论

其实,茶道就是生活。从一片茶到一杯、一张桌子,再到一个房间、一座城市、一个国家,茶融入了人类的生活方式。

喝茶是古人玩得很成功的事情,但现在人们追求简单、高效。匆匆的时候,我们得到了很多,但同时我们也失去了很多。

希望大家能留点时间给自己品茶、品字、画画,或者做一些精致的事情,重新找回内心对传统的向往。

参考:

1、陆羽《茶经》

2、陈向白的《中国茶文化》

3.余越的《中国茶文化书》

4、陈文华的《中国茶文化》

结局