宋代食盐消费状态与发展:从经济繁荣到文化创新的历史视角

在中华大地上,创造了无数灿烂的文明。历代都奉行民以食为天的信念。饮食文化在中华文化中占有极其重要的地位。五谷杂粮、猪牛羊肉、炊具、餐具等都颇有讲究。从生发饮血的野蛮时代,到如今美味可口的甜、酸、苦、辣、咸,每一点进步,每一次辅料和调料的添加,都是我们的祖先经过无数次的尝试而获得的,其中,盐是必须的。一种不可或缺的调味品已成为民生之本,因此食盐的销售状况、价格、质量、渠道就显得尤为重要。本文从宋代的食盐消费现状来考察一下宋代盐的发展。

一、宋代对盐各方面的消费需求

宋朝历时320年,经历了北宋、南宋。社会稳定促进了经济繁荣发展,文化、教育、科学事业再创新高。宋明理学的出现、儒家学派的重新兴起等因素,都使得宋代人口激增。随着人口的增加,对盐的消费需求也随之增加。现在我们就来看看宋代盐消费需求的具体方面。

1.调味盐

调味盐是食盐最基本的方面。远古的祖先并不知道盐是什么,直到他们偶然发现了咸味的美妙。这就像一个潘多拉魔盒。一旦打开,就不可能再关闭了。于是他们主动寻找大自然赐予的盐,最终主动创造了食盐。整个过程经历了几千年、几万年,为我们未来的饮食文化奠定了基础。

食用盐在日常菜肴中起到调味作用,具有提鲜、去膻、去腥的作用。早在先秦时期,中国先民就已将盐作为不可缺少的调味品。在汉代,盐被视为“食将”。也就是说,从先秦时期开始,盐就成为人们日常生活中不可缺少的商品。尤其是到了宋代,社会稳定,经济繁荣,人口迅速增长,对盐的需求量也与日俱增。与世界其他国家和地区相比,中国人的饮食口味普遍偏咸。中国的北方地区就更好了。因此,我国调味盐的需求量将会很大。

虽然我们对宋代调味盐的需求量和数据知之甚少,但我们可以根据大数据和相关人口数据来推断宋代调味盐的需求量。据现代医学研究,成人每天摄入5-8克盐即可满足人体健康需要。由于中国人的饮食口味偏咸,我们按每个成人每天7克来计算。需求量为5.11公斤,这是按照最低标准计算的,没有额外的南北差异,也没有从宋代的一日两餐改为一日三餐。

据程民生先生《宋代家庭人口数量初探》记载,宋代人口在300万户至2000万户之间。那时,“一家五口”才算一家人。北方来的人稍微多一些。 9年南方大约有7人,南方较少,由此可以估计,当时宋代对调味盐的需求量是巨大的。

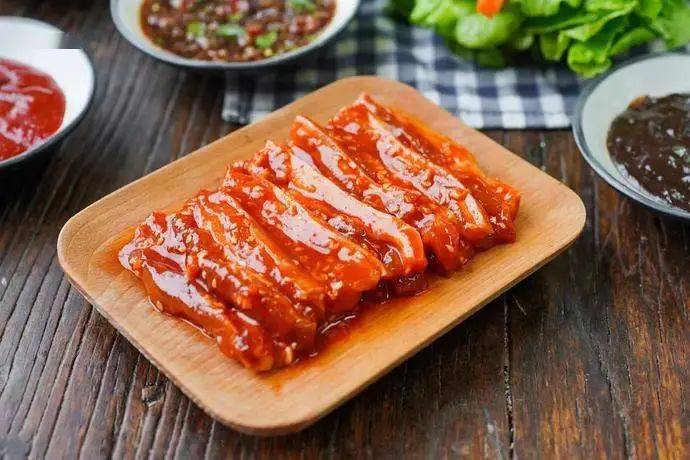

2、腌制盐

腌制盐用于制作各种腌制蔬菜和肉类。古代没有现代科技。有冰箱或温室来人为控制温度。因此,食物在准备过程中可以保存很长时间。必要时,古代人们用盐来腌制各种蔬菜、水果、鸡、鸭、鱼等,因为盐具有杀菌、防腐的作用。直到今天,我们仍然用这种方法来腌制食物。但在腌制过程中,盐的用量是很大的。

南宋时,浙江浦江人吴氏所著的《中吉录》记载了许多用盐腌制蔬菜、水果和肉类的方法。还记载了每种腌制食品的用盐量,如“菜十斤,炒盐四十两”,“黄籽一斤,冬瓜一斤,盐四两”“如果青鱼鲤鱼破肚,一斤用盐四五钱”,这样的腌制品是家家户户每年的必备食品。以300万到2000万户的基数,对盐的需求量也很大。 巨大的。

3、中药盐生产用盐

中药盐制剂是常用的中药赋形剂制备方法之一。这种制作方法早在南北朝时期就有明确的记载。盐在古代被誉为“药王,可治百病”。据统计,用药用盐可制成的药物多达105种,如决明子、陈皮、黄芪、茴香、甘草等。

药材腌制的方法有很多种,如盐水煮、盐水洗、盐水炒、盐水浸泡、盐水蒸等。制作中药时用盐的量宋代的食盐用量也很大,与药材的比例可达2:1。甚至1:1。宋代士大夫更加注重养生,导致了宋代医药工业的快速发展和药材的消费。这也导致中药盐生产用盐量激增。以上三方面的用盐量是宋代食盐消费的主要方面。当然还有其他方面,比如农业、畜牧业用盐,但与上述三个方面相比,需求量要少得多。也就是说,宋代的食盐消费主要集中在这三个方面。

2、宋代的盐政

作为国家命脉的盐的监管变得更加重要。宋代,由于制盐程序繁琐,制盐能力较弱,盐的纯度不高。再加上运输的限制,食盐的供应缺口非常大。盐的买卖是当时宋朝国家财政非常重要的收入来源。因此,政府对盐实行垄断,并制定了一整套的经营制度和政策。再说说政府对盐制定的政策。 。

1、销售地点

政府如果想垄断盐的销售,首要的问题就是地点。全国各地政府都设立了专门零售盐的商店。此类商店一般开设在各州县的城镇。这也是为了方便政府统一管理。有的州县甚至明确规定“不能出城门买铺”,以避免商家私自买卖。国家的统一管理有利于整个盐业的统筹规划和发展。

零售盐店的数量也大多集中在城镇,这意味着对于偏远山区的人们来说,他们必须走很远的路才能买到盐,这给他们的生活带来了很大的不便,并带来了很多问题。人们不吃盐,或者冒着高价从走私者手中购买盐,这就给走私者提供了可乘之机,赚取暴利。

2. 分配方式-每人

国家垄断的目的是稳定社会经济,促进本行业的发展。对于盐业来说,由于人均食盐消费需求巨大,但产量和质量却无法提高,宋朝政府采取了配额制的分配方式,即按人均配额分配。政府根据每户人口,向下发放“里头”购盐券,在规定时间内到官盐店购买盐。统一的国民经济虽然有统一配置的好处,但也无法避免其缺点,如缺乏市场灵活性,导致市场刚性。

3、分配方式——物料盘点

继口分田之后,季戊分田是宋朝政府采取的另一项措施。这是一种强制分配方式,根据宅基地、土地和税收的多少来确定盐的购买份额。这种强制购买的方式不但不能帮助政府改善官盐销售不景气、私售盛行的状况,反而使这种现象雪上加霜,因为这种分配方式无法满足人民真正的食盐需求。

以上三个方面是宋代官员在售盐方面采取的一些措施。这种由国家通过强制手段统一调控的方式,虽然促进了盐业的发展,但却是以牺牲人民群众的切身利益为代价的。后期,由于官盐销量低,利润低,各州县官盐店采取卖短斤盎司、掺泥沙、抬高盐价等增加利润的措施。这也解释了宋代官盐的衰落。种子已经种下了。

三、宋代盐业的发展趋势

“人民能载舟,也能覆舟”。宋朝的盐政策虽然有利于整个行业的整体部署,但很多措施没有考虑民生,触及百姓的根本利益,导致了宋朝官盐的衰落和盐业的衰落。私人销售盛行。下面详细说一下宋代食盐的发展。

1、从官方所有制向私人所有制转变

官井的衰落和民间商盐的兴起,可以追溯到卓筒井作坊与旧官井的斗争。当时,宋朝政府的各项盐政策引起民众抵制官盐,而拥有新技术、造福于民的民间卓筒井也开始抵制官盐。筒井的崛起,给了观景沉重的打击。卓筒井的作坊位于四川,出产率较高,不仅价格比官盐低,而且质量也比官盐略好。这就导致了官府观经坊和卓塑经坊之间的矛盾日益激化。从仁宗庆历年间起,元军占领四川,经过数百年的斗争,最终以关靖的衰落而告终。这次风波被称为“筒井事件”,虽然经历了波折,但也完成了官井向盐商私有的转变。

2、从官方销售转向商业销售以吸引盐分

宋朝强买强卖官盐的政策,以及金少两少,巧妙借口增加盐税,触动了人民的根本利益,引发了人民的反抗。也给了盐商可乘之机。四川将军赵凯在四川实行了这一税法,关闭了四川多地的私井,并与其签订合同,增加盐的附加税。这彻底激化了官盐和商盐的矛盾,直接导致了官盐卖盐、进口盐直接卖给商盐的局面。改变。

4. 总结

国家垄断实际上是资本、生产和权力的集中。它可以帮助一个行业在短时间内快速发展,但刚性的政策必然导致整体结构的崩溃,灵活的民营经济将进入市场。宋朝时期,社会安定,经济繁荣,人口急剧增加。这也代表了宋代对盐的巨大需求和巨大的利润。

因此,盐利成为宋代国民经济的重要来源。为了保留这部分利润,宋朝的统治者采取了垄断的方式。然而,垄断政策确实可以增加国家的财政收入,但僵化的制度和官员腐败也造成了损害百姓切身利益的同时,导致官井衰落,官盐销售下降。这给了私人商人提供了机会,盐井私人所有和盐商业销售应运而生。整个宋代盐业的发展反映出,在市场经济中,中央统一经济最终将被企业、商人、家庭的灵活决策所取代,他们的切身利益决定了他们的决策以及整个市场的走向。经济。

参考:

1.《宋代家庭人口数量初探》程民生

2.《宋代盐业经济史》郭正中

3.《宋代经济史》栖霞