美食、祈祷与恋爱:通过美食与爱寻找生活平衡的经典电影启示

食物和爱情是唯一不能辜负的

这并不意味着我们要像伊丽莎白一样放下一切去旅行,而是意味着为我们安稳的生活增添一抹亮丽的色彩。

最容易让人感到快乐的就是食物。

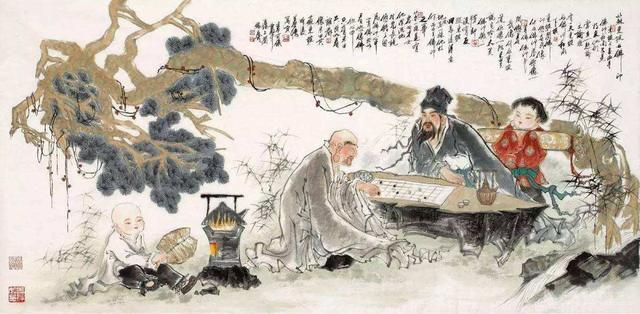

读过《苏东坡传》,读过苏东坡的诗文,你就不难知道,无论他身在何处,无论处境如何,这位世界著名的文学家总是既来之则安之。以平和的心态面对日常生活,用心对待每一顿饭、每一顿蔬菜、每一杯饮料。

猪肉颂

宋代:苏轼

锅干净,水少,柴火就不会烧起来冒烟。

在他成熟之前,不要催促他。当热量充足的时候,他就会很漂亮。

黄州的好猪肉,便宜如土。

富人不肯吃饭,穷人不会做饭。早上起床,盛两碗,吃得饱饱的,根本顾不上。

苏轼《猪肉颂》诗中的三个字,看似滑稽,其实幽默中蕴藏着严肃的主题。作者的颂歌当然包括味觉的享受和对自己烹饪创新的自豪;但当我们了解苏东坡当时的困境时,我们就会隐约看到诗人享受美味的背后有一颗不屈的灵魂。一位始终追求更高、更深刻的人生品味和处世之道的哲学家,在日常生活和理性思维中实现“知行合一”的理想。

惠州是独一无二的

宋代:苏轼

罗浮山下已是春天,橘子、杨梅纷纷新出。

一日吃三百颗荔枝,长大后成为岭南人。

宋哲宗绍圣元年,苏东坡因“辱前朝”被贬岭南,“不许签公文”。由此,东坡先生游历山水,观察风景,对岭南产生了深深的热爱。他甚至还对岭南地区常见的荔枝爱得如此执着。其中“日吃三百颗荔枝,岭南人长寿”两句最为脍炙人口。这首诗的解读者大多认为东坡先生是在歌颂岭南风光,抒发对岭南的怀念之情。其实,这就是东坡先生所充满的。苦水唱着甜美的赞歌。

初到黄州

宋代:苏轼

他嘲笑自己一生都在忙着嘴,随着年龄的增长,他的事业也变得可笑。

长江流过郭,便知鱼之美,满山竹,便觉笋香。

追客人的时候,不妨把人放在外面。诗人的例子是水草郎。

只是惭愧,于事无补,还是浪费官员的钱财。

初到黄州时,正月刚过,住在一个和尚家里。不过,因为黄州三面环长江,就想着吃什么好吃的鱼。因为黄州竹子很多,闻起来就像闻到了竹笋的清香。苏轼“能嚼出黄连之甘”的精神是最令人敬佩的。这种豁达、乐观的精神,使苏轼成为古代文人中逆境取得丰硕成果的典范。苏轼“敢于正面面对”。惨淡的人生,敢于面对滴血的勇气”(鲁迅语)成为后人的典范。

慧聪春江晓静

宋代:苏轼

竹外有两三枝桃花,是春江水暖的预兆。

地上长满了艾草,芦芽短了,正是河豚鱼即将来临的时候。

竹林外正盛开着两三朵桃花,水中嬉戏的鸭子最先察觉到早春江水的回暖。河滩上长满了艾草,芦苇抽出了短短的新芽,河豚正要从大海逆流而上,游到河里。在苏轼眼中,这幅画不再是画框内平面、静止的纸上图画,而是以其深刻的内心体验和微妙细腻的观察,给人一种生态的感觉。

浣溪沙·干雨斜风让早晨寒冷

宋代:苏轼

元丰七年12月24日,刘谦叔从泗州行南山。

细雨斜风使早晨寒冷,轻烟稀疏的柳树使海滩美丽。进入怀清罗的路程渐渐漫长。

午杯浮雪沫奶花,春盘上蓼鹿茸艾笋。世界的味道是纯粹的快乐。

一杯乳白色的香茶,一盘翠绿的春菜。两者相得益彰,就有浓浓的喜庆气氛和诱惑力。这两句把茶和新鲜蔬菜的鲜美色彩描述得淋漓尽致,让读者体会到诗人品尝新鲜茶时的愉悦和舒畅。这种将生活形象铸成艺术形象的方法,表现了诗人高雅的审美情趣和博大的人生态度。 “品味人间即幸福”,这是一个哲学命题,但词尾自然连贯,体现了整篇文章的妙趣横生,给整篇文章增添了欢乐的心情、诗意的味道和理性的趣味。 。

人们都说苏轼很苦。这是世人的看法,但苏轼却不这么认为。

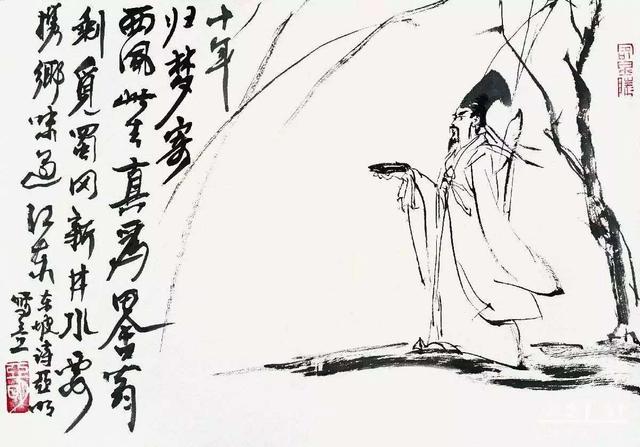

从北到南,从繁华的开封到偏僻落后的儋州,苏轼似乎没有任何不满。在徽州一吃到荔枝,苏轼就忍不住高兴地说。

我生有口,久为官。